Lange konnte man die Entwicklung ignorieren. Jetzt aber ist klar geworden. Das mit den E-Autos geht nicht mehr weg. Immer mehr Länder, Kunsumenten, Unternehmen steigen auf die Elektrischen um. Neue Autos sind in Norwegen zu 90 % mit Elektromotoren ausgestattet, in den anderen Ländern Europas sind es mittlerweile auch schon 15 bis 30 % und im größten Automarkt der Welt, in China, sind derzeit rund 50 % aller Neuzulassungen elektrisch.

Sie alle kommen nicht mehr zur Tankstelle, um Benzin oder Diesel zu ordern.

Die klassische Tankstelle steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Untersuchung „Die Tankstelle der Zukunft“ der Management- und Technologieberatung BearingPoint zeigt, wie sich das traditionelle Geschäftsmodell durch Elektromobilität, veränderte Kundenbedürfnisse und regulatorischen Druck grundlegend transformieren wird. Für die Studie wurden über 1.000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt und zahlreiche Experteninterviews mit Branchenvertretern geführt. Die Ergebnisse zeichnen ein klares Bild: Bis 2035 wird sich die Tankstelle evolutionär weiterentwickeln - gefolgt von einer revolutionären Umgestaltung des gesamten Konzepts ab 2040+.

„Die Frage ist nicht mehr, ob sich die Tankstelle verändern muss, sondern wie schnell und in welche Richtung.“

Nina London, Partnerin bei BearingPoint

Vom Kraftstoffverkauf zum Mobilitäts-Hub

Die Tankstelle der Zukunft wird nicht mehr primär vom Kraftstoffverkauf leben. Während dieser heute noch 60 bis 70 Prozent des Umsatzes ausmacht, gewinnt das bereits heute margenträchtige, Shop und Service-Geschäft zunehmend an Bedeutung. Der prognostizierte Rückgang fossiler Kraftstoffe und der Hochlauf der Elektromobilität erfordern eine grundlegende Neuausrichtung.

Drei Zukunftsszenarien je nach Standort

Die Studie identifiziert drei unterschiedliche Entwicklungspfade, abhängig vom Standort:

Stadt: In urbanen Räumen entwickelt sich die Tankstelle zum multimodalen Mobilitätsknoten mit Fokus auf Elektromobilität, digitale Services und Convenience-Angebote. Die Tankstelle wird zur Plattform für verschiedene Verkehrsmittel und Dienstleistungen.

Land: Im ländlichen Raum droht vielen klassischen Tankstellen das Aus. Heimladen und sinkende Frequenz führen zu einem schleichenden Rückbau. Nur spezialisierte Anbieter mit lokalen Zusatzservices können überleben.

Autobahn: An Fernstraßen transformieren sich Tankstellen zu hochwertigen Verweilstationen mit Schnellladetechnologie, gastronomischen Angeboten und Erlebnischarakter. Der Fokus verschiebt sich vom schnellen Tankstopp zur qualitativ hochwertigen Pause.

Immer weniger Zapfstationen

Die Studie prognostiziert einen deutlichen Rückgang der Tankstellenzahl in Deutschland. Je nach Szenario könnte die Anzahl von aktuell rund 14.400 auf 12.800 bis 11.000 Stationen im Jahr 2035 sinken. Besonders betroffen sind ländliche Standorte ohne zusätzliche Serviceangebote. Gleichzeitig zeichnet sich eine Verschiebung der Marktanteile ab. Während die „Big Five“ (Aral, Shell, TotalEnergies, Esso und Jet) aktuell rund 67 Prozent des Kraftstoffabsatzes kontrollieren, könnten neue Player aus dem Energie-, Handels- und Technologiesektor an Bedeutung gewinnen.

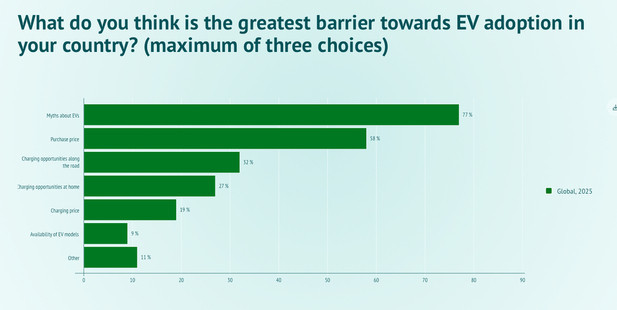

Schwieriger Umstieg auf E-Mobilität

Mittelständische Tankstellen in Deutschland stehen laut einem Bericht der Zeitung WELT vor erheblichen Herausforderungen bei der Investition in E-Mobilität. Carsten Müller, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Freier Tankstellen (BfT) und selbst Unternehmer, berichtet, dass Elektroautos im Durchschnitt nur sehr selten an den Schnellladesäulen der Verbandsmitglieder Strom tanken. (ecomento.de)

Nur 100 Ladevorgänge – pro Jahr

Konkret kamen demnach im vergangenen Jahr im Schnitt nur an jedem dritten Tag größere E-Autos wie von Tesla, Porsche oder Mercedes zum Laden an einer solchen Station an. Dies spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Der durchschnittliche Stromverkauf pro Station lag bei rund 9.000 Kilowattstunden (kWh), was etwa 100 Ladevorgängen entspricht.

„Ein rentabler Betrieb ist bei den Zahlen nicht möglich und auch nicht absehbar“, sagte Müller bei der Vorstellung einer Branchenstudie zum Tankstellenmarkt. Für viele mittelständische Tankstellenbetreiber seien die Schnellladesäulen bisher eher „Abschreibeobjekte“. Die Anschaffungskosten für eine Hochleistungs-Ladesäule („Hypercharger“) lägen bei etwa 350.000 Euro. (ecomento.de)

(hst)